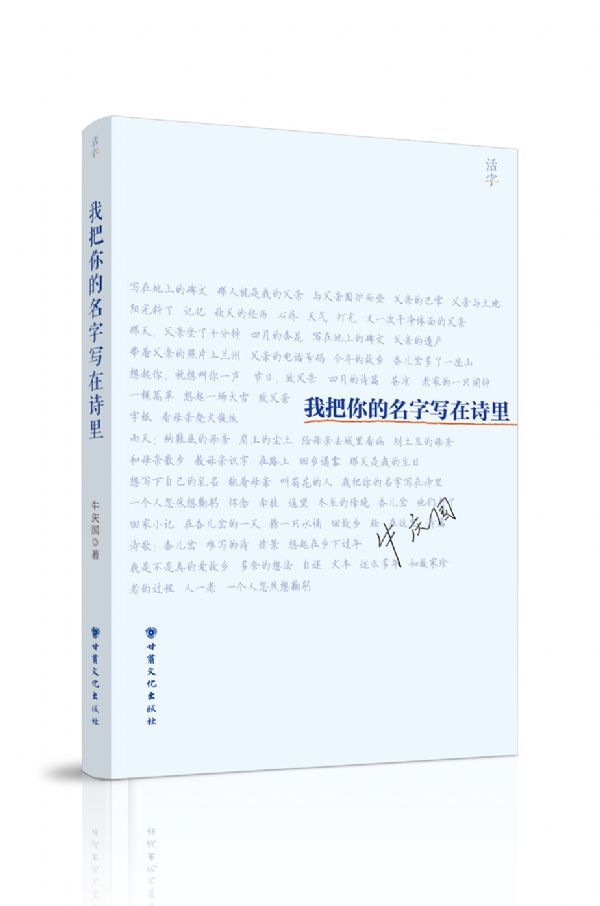

《我把你的名字写在诗里 》作者 牛庆国

牛庆国 20世纪60年代出生,甘肃会宁杏儿岔人,中国作家协会会员,甘肃省作家协会副主席,甘肃日报社主任编辑。出版诗集、散文集多部。1999年,参加诗刊社第15届“青春诗会”;2002年,诗集《热爱的方式》入选中华文学基金会《21世纪文学之星丛书》;2006年,获《诗刊》第四届“华文青年诗人奖”;2008年,获首届甘肃省中青年“德艺双馨”文艺工作者称号;2009年,被诗刊社评为“新世纪十佳青年诗人”;2012年,诗集《字纸》获甘肃省敦煌文艺奖一等奖。

诗集《我把你的名字写在诗里》

购买地址

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-12616164548.12.robAIY&id=523331507491

诗人牛庆国的故乡在甘肃会宁的杏儿岔,他在诗歌中反复写那里的苦,水的苦,杏核的苦,生活的苦……他自己离开那里进了城,父母却留在那里劳作、衰老、故去。新近出版的诗集《我把你的名字写在诗里》一书中,牛庆国满怀疼痛和歉疚,他认定父亲是“一个替我在土地上受苦难的人”。

《我把你的名字写在诗里》共收录牛庆国近年来创作的68首诗歌,分作三辑:写父亲的“写在地上的碑文”、写母亲的“我把你的名字写在诗里”和写故土的“一个人忽然想鞠躬”。当然,三辑的内容并非井水不犯河水,而是互有交叉映照,形成彼此呼应的上下文关系。作者认为“这是迄今为止,我最真情的一部作品”。

这本诗集中,父亲、母亲、故乡是高频词,这也是许多人写作中难以避开的词。但牛庆国赋予这些词以相当的重力,让它们得以回到地面,在土里生根,生长成属于他自己的私人语汇。沿着这些词,可以找到诗人的诗歌故乡,就像一个游子沿着乡村的羊肠小路,找到老家的门。该书出版方总编管卫中在诗集封底写有一段话,“写作其实就是用考究的文字对公众说话。面对公众的千百双眼睛,作者们说话时就难免会有程度不同的矫饰。而牛庆国的这些话,是写给已故的父亲、母亲的,原本不是用来发表的,所以他只是掏心掏肺地诉说,不在乎精心修辞。于是每句话,都是心头沁出的血珠;每首诗,都像刀刻铅铸般深重。心思毕露,刻骨锥心,似杜鹃啼血。它让我们重新嗅到了当年罗中立的油画《父亲》的气息,感觉到了碌碡轧过心灵麦场的分量。”

牛庆国的诗歌,通常被归类到“乡土诗”的范畴。乡土的材料,甚至乡土的话语方式,言其乡土诗倒是恰切。只不过,乡土诗在一些时候被部分牧歌式的伪乡土诗污名化,以致人们对这一标签保持了格外的警惕。牛庆国的乡土经验是有根的,扎实的。早年的农村经历且不说,即使在他离开农村定居城市后,因为亲缘和工作关系,时常奔走于乡村和城市之间。在《自述》一诗中,牛庆国写道:“回到杏儿岔/我不敢再说自己是一个好人了/想起这些年来/我只是以奋斗的名义留在城里/而愧对了所有的亲人/风就一下下拆掉着我的老脸/新增的几道皱纹里/都是风的指痕”,生活的撕裂感往往复现在他的诗歌中,形成文本层面上的张力。

虽然栖居城市,但没有背身于乡土,而是面向乡土,“一个人忽然想鞠躬”,这种情状类似卡夫卡所谓的“祈祷”姿态。牛庆国的诗歌,往往有一个潜在的对话对象,一如劳作后的农人终于坐到自家的炕沿上,面对老屋子的墙壁发出的那一声叹息,深情而笃定。甘肃文学评论家唐翰存对牛庆国诗歌的一篇专论里谈到,“(牛庆国)热爱乡村,但他没有美化乡村、虚化乡村,相反地,他专注于乡村生活中苦难的一面、悲剧的一面。他把这种苦难和悲剧转化成了自己的精神资源。有了这样的底蕴,诗就变得十分充盈了。一方面,它要言说一种真实,人的真实,存在的真实……另一方面,在真实的语境中,渗透着作家强烈的主体关怀。牛庆国的叙述,不是那种冷冰冰的、隔岸观火的、完全客观化的叙述,而是那种火中取栗的、身临其境的、忍无可忍的叙述。”

牛庆国:身体生活在城市,而情感一直在乡下

晨报:你在诗中提到,故乡的诗难写。难在哪里?

牛庆国:一方水土养一方人。可对于我们这些从故乡跑出来的人,故乡养育了我们多少呢?故乡是个让我感情复杂的概念。故乡养育过我,但也让我在那里吃尽了苦头。对于故乡,我曾在一首诗中这样写过:“要是爱 我怎么会远远地离开/这么多年了/还在外面游荡/但要是不爱 却为什么还要在诗里/一再写你”。我写过很多有关故乡的诗,几乎每一首都写得很难,难就难在我苍白的文字无法准确表达那里的人们和他们的生活,难就难在总是无法表达我对故乡的真实感受和情感。我是爱故乡的,但爱得疼痛,爱得复杂。

晨报:诗中保留了不少乡土的表达方式,比如“起鸡叫睡半夜”“疼得慢点”“改好的水路”“眼泪像捏菜水一样流下来”等,这样的表达对从小在城市长大或没有陇中方言背景的读者而言是困难的,有没有产生过取舍方面的纠结?

牛庆国:我诗歌中的有些话,老家人就是那么说的。我也怕城里人看不懂,试图改变过,但一改变,就感觉改变过的语言里总是缺了些什么,就像老家人说的,没有“一口咬到肉上”。后来就不改变了,反正我的诗是写给故乡的,故乡的人能读懂就可以了。再说,城里有很多人来自农村,他们应该也能懂,有一部分人懂就够了。这本诗集,我把它的阅读范围限定在我的亲人和被我视为亲人的人们。我写诗没有太多的奢求。

晨报:诗集中写父母的诗歌无疑都是非常感人的,如果将父母的生活场景置换成城市,超市、公交车、滨河路,这种感人力量是否会减弱?古人说“诗缘情而发”,而感情的发生是否也依赖特定的“场”?

牛庆国:如果我的父母生活在城里,那一定是他们的幸运,也是我莫大的幸福,但事实是他们一直生活在乡下。如果将他们的生活场景换成城市,那将是另外的一种诗。对于一个写作者,一定是有一个“场”一直对他起着作用,比如我对农村、对西部的感觉比城市、比南方敏感得多。一个人能写什么,不能写什么,都是骨子里的一种东西决定的。

晨报:现在身处城市这一事实,对你的乡土叙事是助益还是损害?诗人于贵锋有篇文章对你“诗歌的环境发生了变化”后的部分诗歌表达了“趋同”“融合”的担忧,你认为这种担忧是否必要?

牛庆国:朋友的担忧是善意的。但事实是,我从十几岁就离开了乡下,在城里生活的时间比在乡下生活的时间长得多,但这么多年我还没有把自己培养成一个城里人。身体生活在城市,而情感一直在乡下。而且每年都要好多次回到乡下去,回到自己的根部。当然,以后就难说了,因为父母的离去,我感觉我生命中与土地的一根血脉似乎被剪断了。只能跟着感觉走了,写作本来就是一种跟着感觉走的行当。

晨报:从部分诗歌末尾的时间标注来看,有的诗你并不是一气呵成,而是在几个时间段相继完成的。请谈谈你写诗的习惯。

牛庆国:我的有些作品是一气呵成的,有些则是多次修改的;有些则是写了一部分之后,因为种种原因被打断了,过了些时间再接着写的。如果说写作习惯,以前的大多数作品是在乡下的土炕上写成的,那里接地气,写东西有灵感。后来的一些东西是在节假日和夜深人静的时候在城里写的。情感来了,就必须写,不写睡不着觉;没感觉的时候,就不硬写。我不是专业作家,只能在节假日偷闲读点书和写点属于自己的东西。我也就这么一点点爱好。

晨报:看到消息说你在写长篇非虚构作品《岔里人家》,能否简要谈谈?

牛庆国:这个作品已经写了几年了,写的是一个村子的历史和这个村里的人们的故事,是历史和现实相交织的一个作品。我期望能得到读者的认可。

来源:《兰州晨报》11月7日 记者 张海龙