赵声良在序言中写道:“莫高精神正是以常书鸿、孙儒僴等先生为代表的一代又一代莫高人用生命和汗水铸就的精神理念,由于他们的执着坚守,由于他们的担当开拓,不仅使敦煌石窟得到了妥善保护,而且在石窟文物的科学保护、敦煌学研究等方面取得了令人瞩目的成就,以敦煌艺术为代表的中华优秀传统文化得以传承和弘扬。”

孙儒僴,1925年出生于四川新津。1946年毕业于四川省立艺术专科学校,1947年来到莫高窟,在敦煌艺术研究所从事敦煌石窟的保护和艺术研究。曾任敦煌研究院保护研究所所长、院学术委员会委员,甘肃省文物鉴定委员会委员,甘肃省文化和旅游厅文物保护专家组成员。

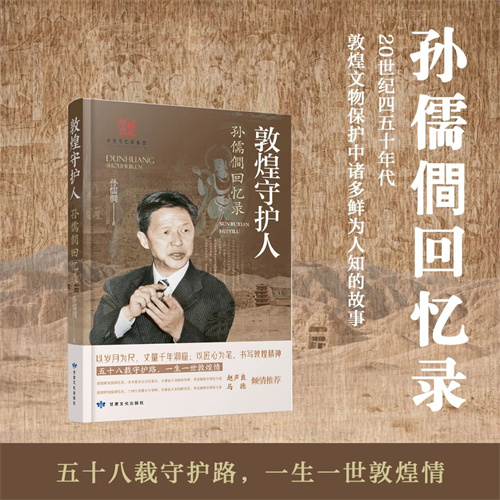

本书按时间顺序分为四章,分别为《初踏敦煌:大漠深处的召唤》《古韵新篇:莫高窟的新生之路》《守护记忆:石窟保护的峥嵘岁月》《大漠赤子:我们都是莫高人》,从不同角度抒写了孙儒僴从求学问道、踏上敦煌之路,直至将一生交付敦煌的心路历程。

孙儒僴自20世纪40年代起扎根敦煌,长期从事壁画保护与洞窟维修加固工程。全书收录文章二十余篇,作者以第一人称的视角对二十世纪四五十年代莫高窟洞窟病害、园林绿化、壁画保护、塑像回归与迁移等进行了重点叙述,其中有不少鲜为人知的故事。同时,作者深情追忆了参与莫高窟保护工程的窦占彪、吴兴善,及牺牲在莫高窟的雕塑家李仁章等人的生平事迹,通过一个个看似平凡的小故事生动诠释了“莫高精神”的丰富内涵。

千里迢迢赴敦煌

我是四川成都人。1947 年,我们一行四人从成都出发远赴敦煌莫高窟工作。那时从成都到敦煌有两千多公里,交通困难,路途坎坷,历经一个多月才到达敦煌。

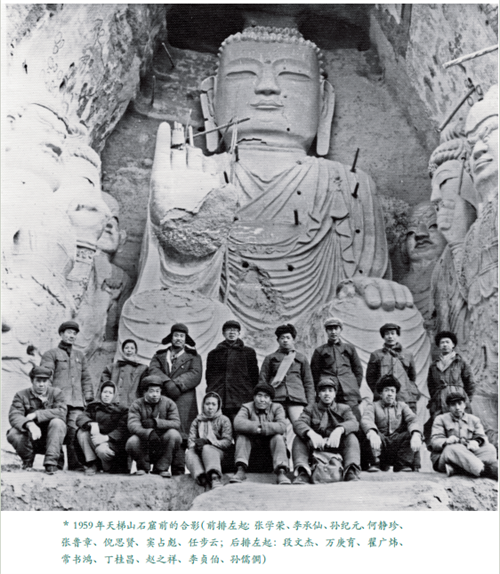

当时的敦煌艺术研究所人员不多,全部员工不到 30 人。比我们早一年到敦煌的还有两位四川人,一位是段文杰,另一位是范文藻。加上在我们来敦煌之前不久离开的凌春德,以及比我们稍晚来的史苇湘和周星祥,一共有九位来自四川。到 1949 年 9 月,还有五位四川人继续留在敦煌工作。

七十多年过去了,为敦煌工作一生的四位四川籍先生先后辞世了,现在我已经是近百岁的老人,抚今追昔,令人感慨不已。几十年的奋斗、几十年的风雨、几十年的成就一时无法说清,这里我只回忆当年如何走向敦煌之路。

找个借口去敦煌

1946 年冬,我从四川省立艺术专科学校建筑科毕业。第二年年初在成都润记营造厂当技术员,四月份又被调到重庆总厂工作。当时抗日战争胜利不久,百废待兴,建筑行业十分兴旺。重庆的七月正是炎热的季节。正在我忙得不可开交的时候,成都的女朋友发来电报,告诉我敦煌艺术研究所要招聘一个学建筑的工作人员。我对敦煌的情况不是很了解,上学时从老师的讲课中知道敦煌后,一直很向往。于是我借着要回成都完婚(当时我 22 岁)的理由,经理也深信不疑,很痛快地准了我半月假期。记得那时在重庆两路口汽车站临行时,有同学范志宣和李其琼来送行。

匆匆返回成都,一是了解去敦煌的有关事项,再就是看望妈妈和交往不久的女同学罗丽舒,并征求她们的意见。我到重庆工作是第一次离家远行,现在竟然要跋涉几千里到大西北的敦煌去工作,事情太突然,家人有点担心是自然的事情。

说实在的,我当时还十分幼稚,带着一种向往的憧憬决定了敦煌之行。出发前的几天,每天都和女朋友在一起,有一天我们去看了一场电影,我至今还记得电影的名字叫《芦花翻白燕子飞》。事后我送她回学校,走到学校附近的草地上相依坐着。我们在一起说了些什么都忘记了,只记得她说的唯一一句话是“你可能会像芦花翻白时的燕子了吧”。

上篇:

下篇:

Copyright © 甘肃文化出版社有限责任公司 版权所有 设计制作 宏点网络

地址:兰州市曹家巷1号新闻出版大厦18楼 电话:0931-2131306,0931-2131307 电邮:gswenhuapress@163.com 陇ICP备19004266号

甘公网安备 62010202002998号

甘公网安备 62010202002998号